Древний путь из Переславя-Залесского в Коломну

Алексей Симонов

На карте Богородского уезда XIX века обозначен Коломенский тракт, связывающий г. Коломну и г. Павловский Посад (Вохну). Попробуем проследить данное направление, историю возникновения пути, куда вёл далее и какие события связаны с этим трактом.

Коломна известна с 1177 г. До 1306 г. она входила в состав Рязанского княжества, позднее в состав Московского. Средневековая Коломна являлась посредником Москвы в торговле с Уралом, чернозёмным югом, Поволжьем и Прикаспием. Это обусловлено географически выгодным положением города – у впадения Москвы-реки в Оку. Отсюда и борьба между княжествами за обладание этим важным пунктом.

Очевидно, что Коломенский тракт (будем условно называть этот путь именно так) связывал Коломну с Залесской Русью. В 1969 г. краевед В. Иванов в своей заметке «Тропою Владимира» говорил, что будто-бы ещё в XI в. великий князь Владимир Мономах проложил тропу между Коломной и Ростовом Великим. Неизвестен исторический источник подтверждающий это сообщение, но многие косвенные данные свидетельствуют о наличии данного пути не позднее XII в.

Рогожский летописец свидетельствует, что в 1377 г. на русскую митрополию своевольно пришёл некий Пимен. Великий князь Дмитрий Иванович велел, не пуская его в Москву арестовать в Коломне и далее этапировать, минуя Москву, в Чухлому. Вот как об этом пишется в Продолжении по Воскресенскому списку: « В лето 6885 (1377). По седми же месяцех прихода его (Киприана), прииде весть яко Пимен иде из Царьграда на Русь митрополитом, князь же великий посла противу, и егда бысть на Коломне, и ту разведоша от него вся сущая люди, бывшая с ним, и снявши с него клобук белый, и весь сан митрополичьский отъяша от него, и приставиши к нему Ивана сына Григорьева Чюрилова, нарицаемого Драницу, и поведоша Пимена в заточение с Коломны на Охну, не замаа Москвы, и оттоле к Переславлю, также к Ростову и к Костроме и к Галичу; приведе же его на Чухлому, ту и посадиша его…» (1)

Таким образом, сухопутный путь из Коломны в Вохну (Охну) (нынешний г. Павловский Посад) в XIV в. существовал и он легко угадывается в Коломенском тракте XIX в. Так как проходит он через древний погост Ильинский, через самый древний общинный центр XI в. Куровское и через общинный центр XII в. Вохна. Вопрос только в том, как далее этот путь пролегал в Переславль.

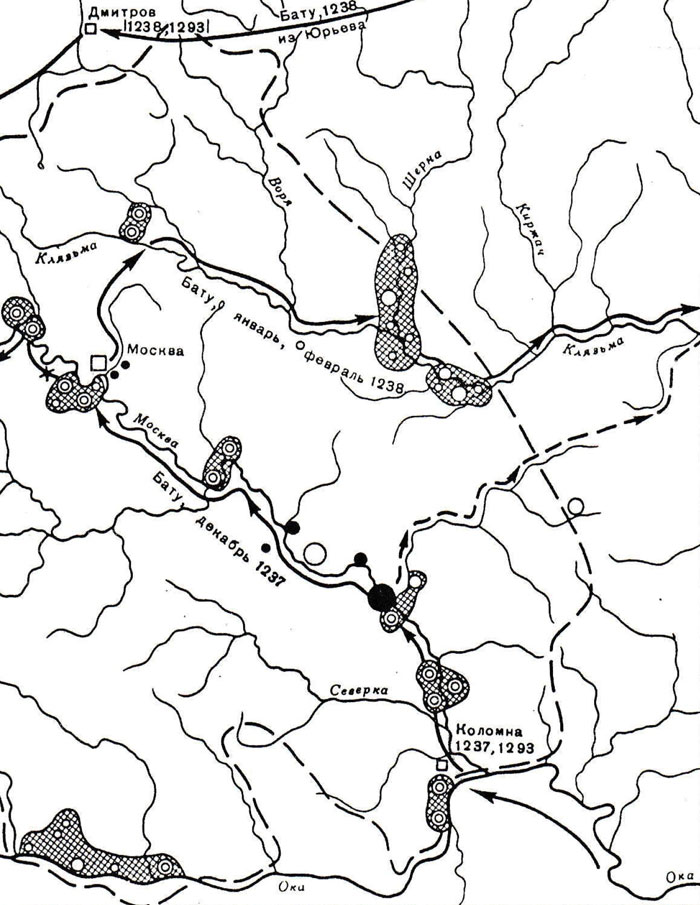

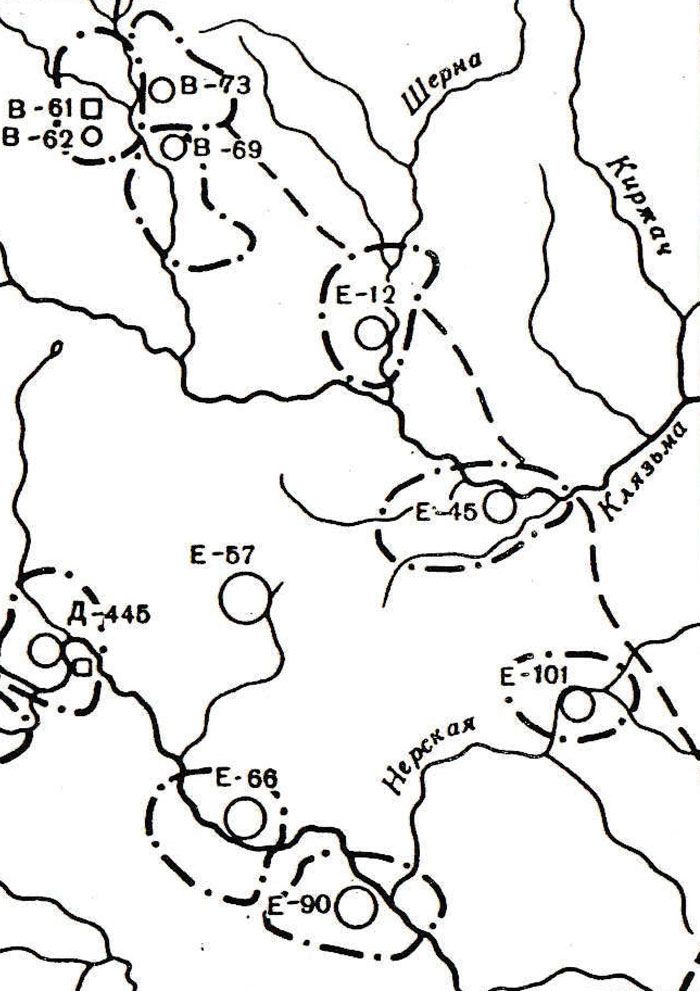

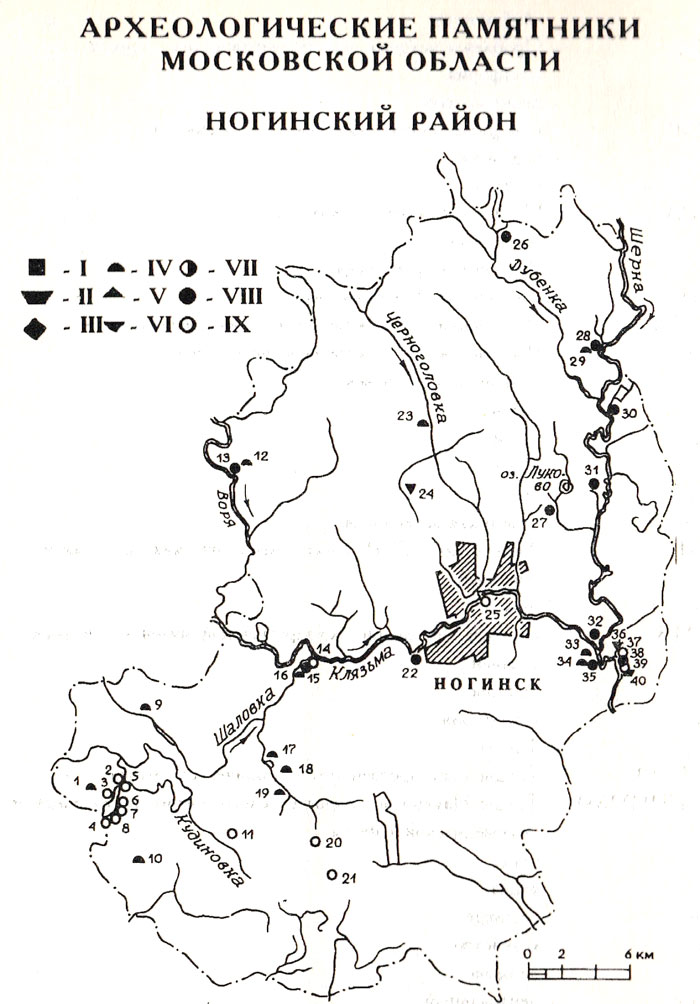

Известно из летописей, что из Переславля дорога на юг в 1177 г. шла вдоль реки Серой (так в верховьях именуется Шерна) до Шернского леса (2). Шернский лес С.З. Чернов локализует на водоразделе рек Шерна, Молокча и Мележа (3). Однако, С.З. Чернов предполагает, что далее данная дорога вела в Москву. Но, из цитируемого выше, летописного сообщения Продолжения по Воскресенскому списку выходит, что существовал участок дороги из Переславля, минующий Москву. В предыдущем очерке мы выяснили, что в домонгольский период река Шерна являлась транзитной. Если обратить внимание на фрагмент катры-схемы из цитируемой работы А.А. Юшко, то можно сделать вывод о густой заселённости территории вдоль почти всего нижнего течения реки Шерны в домоногольский период. (рис. 5) (4) Кроме того А.А. Юшко указывает на наличие сельской территориальной общины XII в. в районе нижнего течения Шерны – Жилино-Горки. (рис.6) (5) Также если рассмотреть карту археологических памятников Ногинского района, то мы обнаружим максимальную концентрацию памятников в районе слияния рек Клязьмы и Шерны. (рис.7) (6) В радиусе около 5 км. от места слияния указанных рек обнаружено 9 археологических памятников, среди которых два селища XI-XIII вв., два курганных могильника того же периода, остатки гончарного производства, остатки производства по выплавке железной руды и множество других артефактов.

Косвенное подтверждение наличия пути сообщения от Переславля-Залесского по Шерне к Клязьме находим у М.И. Смирнова: «После татарского нашествия Ярослав, ставший великим князем Владимирским, отдал Переславскую вотчину (1240) старшему сыну Александру (Невскому). За Переславлем была оставлена часть Ополья на востоке с притоками Волги на западе и Клязьмой на юге» (7).

Таким образом, предположительно, путь от Переславля-Залесского до переправы через Клязьму в районе Рогожи-Успенское (Исады) шёл практически по реке Шерне. Возможно, что и весь лес вдоль Шерны именовался Шернским.

Из нынешнего города Ногинска в сторону города Павловского Посада есть грунтовая лесная дорога, которую называют в Ногинске Старая Павловская. Часть этой дороги от окраины Ногинска от посёлка Успенский до места ниже слияния рек Шерна и Клязьма, в районе высохшего старого русла, - это участок Старой Владимирской дороги. Другой же участок – через Шишову гору в Павловский Посад – Старая Павловская. Таким образом, участок этой дороги из древней Вохны на правобережье Шерны предполагается достаточно уверенно. Вопрос лишь в том, где была переправа через Клязьму. Почему из Вохны сразу не переправлялись через Клязьму и не ехали по левобережью Шерны? Левый берег Шерны практически по всему течению – заболоченная местность. Особых дорог там нет и сейчас, видимо не было и в древности.

Фрагмент карты из работы А.А. Юшко, с. 22 «Монголо-татарское нашествие и судьба домонгольских селищ Московской земли в XIII в.» На карте выделена сельская территориальная община вдоль нижнего течения реки Шерны, прекратившая своё существование в XIII в.

Фрагмент карты из работы А.А. Юшко, с. 42. «Сельские территориальные общины Московской земли XII в. и их центры». Е-12 – Жилино-Горки, Е-45 – Вохна, Е-101 – Куровское.

Фрагмент Археологической карты России, с. 10

Археологические памятники и впадения реки Шерны в реку Клязьму: 32 – Богослово, селище XI-XIII вв., 33 – Богослово, курганный могильник домонгольского времени, 34 - Богослово, курганный могильник XI-XIII вв., 35 - Богослово, селище XI-XIII вв., 36 – Б. Буньково, стекольный завод XVII в., 37 – Б.Буньково, стоянка неолит, 38 – Б.Буньково, селище XIV-XVII вв., 39 - Б.Буньково, стоянка неолит, 40 – Б.Буньково, грунтовый могильник, эпоха бронзы. Археологические памятники по реке Шерне: 27 – Жилино-Горки, селище XI-XIII вв., 28 – Новосергиево, селище XI-XIII вв., 29 – Новосергиево, курганный могильник домонгольского времени, 30 – Следово, селище XI-XIII вв., 31 - Калитино – селище XIV-XVII вв.

Поэтому была необходимость ехать в сторону села Успенское и села Рогожи. Можно предположить, что переправа через Клязьму была в селе Успенском, так как в древности этот селе называлось Исады. В церковно-славянском словаре даётся толкование этого слова. Исад, Исады – древнерусское, пристань, прибрежный посёлок (8). О древности села Успенского свидетельствует найденная здесь в 1948 г. кубышка монет царя Ивана Грозного (9). Можно также предположить, что также переправа могла существовать и в селе Рогожи, о чём пойдёт речь в следующем очерке.

Далее из Вохны этот путь пролегал в сторону переправы через реку Нерскую в районе древнейшего общинного центра IX-XI вв. Куровское, а также древних погостов Ильинского в Гуслицах и Спаса на Мошеве.

Одним из узловых пунктов данного пути являлась переправа через реку Нерскую в районе древнего погоста Гуслицы. Когда в 1176 г. Михалко «поиде … на Глеба к Рязаню», то послы Глеба встретили его на «Мерьской» (10). Также о данном месте мы узнаём из летописных событий 1209 г.: «Слышав же князь Великий Всеволод, посла противу им вборзе сына своего Георгия, пришедше же ему на Голубино вечер, и посла сторожи пытати рати, и бысть ему весть, оже Изяслав стоит на Мерске…» (11) Как утверждают, через волочёк Зуев и Нерскую проходил путь из Владимира в Рязань. Очевидно, что из района Нерской можно было проехать и в Вохну.

Также косвенным указанием на прямое сообщение Переславля с Коломной является сообщение Рогожской летописи 1361 г.: « А преже того был мор в Новогоде в Нижнем, а пришед снизу, от Бездежа в Новгород в Нижний, а оттоле на Коломну, а с Коломны на другое же лето в Переславль, а от Переславля на другое лето на Москву» (12).

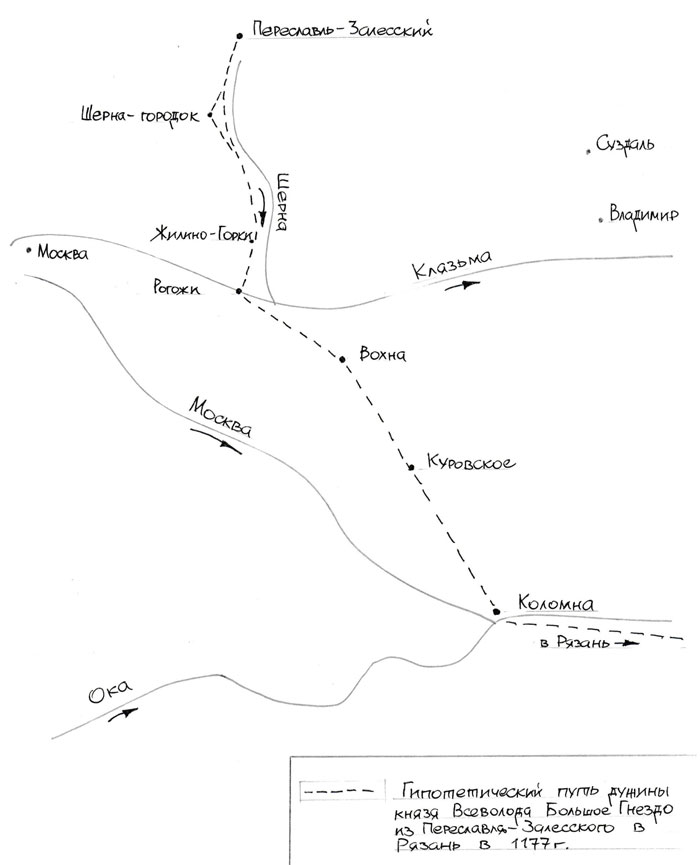

Таким образом путь из Переславля –Залесского в Коломну и далее в Рязань через Шернский лес – Шерна-городок, вдоль реки Шерны к переправе на Клязьме в районе Рогожи-Успенское (Исады) и далее через Вохну и Нерскую мог существовать в 1177 г. (рис. 8)

Путь из Переславля в Коломну и Рязань в XII в.

Источники:

- Полное собрание русских летописей. Продолжение по Воскресенскому списку. Спб., 1859. С.32.

- ПСРЛ, т.1. Лаврентьевская летопись. Спб., 1846. С.161-162.

- С.З. Чернов Сфрагистический комплекс из Могутова и его значение для изучения предыстории Московской земли в первой половине XII века.// Древняя Русь. Вопросы медиевистики. М., 2003. № 2(12) С. 5-33.

- А.А. Юшко Московская земля IX-XIV вв. М., 1991. С. 22.

- А.А. Юшко С. 42.

- Археологическая карта России. Московская область. ч. 3. М., 1996. С. 10.

- М.И. Смирнов Переславль-Залесский путеводитель и справочник. Переславль-Залесский. 1928., С. 16.

- Протоиерей Г. Дьяченко Полный церковно-славянский словарь. М., 1900. С. 226.

- А.Г. Векслер, А.С. Мельникова. Российская история в Московских кладах. М. 1999. С. 204.

- ПСРЛ, т. VII. С. 116.

- ПСРЛ, т. XXV. С. 86.

- ПСРЛ, т. XV.вып. 1. С. 77.

Поделитесь с друзьями