Родословное древо Бруновых из Обухово

Составитель - З. С. Брунова

Упоминание о обуховском роде Бруновых связано с именем Егора Максимовича Брунова (1760 г. рождения), у которого было два сына - Матвей и Григорий.

Первая ветвь родословного древа Бруновых

Первая ветвь ведет начало от Матвея Егоровича (1788–1856) – богородского купца 3-й гильдии. Основатель обуховской купеческой династии Матвей Егорович Брунов - Богородской 3-й гильдии купец родился в 1788 г., его супруга - Анна Ивановна. В настоящее время нет сведений какому именно занятию посвятил свою деятельность Матвей Егорович, благодаря чему образовался его капитал. В возрасте 68 лет Матвей Егорович скончался и был захоронен на погосте около храма Петра и Павла в Обуховской слободе (рис. 1).

Рис. 1. Надгробный памятник Михаилу Егоровичу Брунову у Петропавловского храма в пос. Обухово (фото З. С. Бруновой, 2020 г.)

У Матвея Егоровича было 2 сына: Василий и Михаил. В настоящее время известны отдельные фрагменты жизни второго сына – Михаила. Он стал продолжателем деятельности семьи Бруновых.

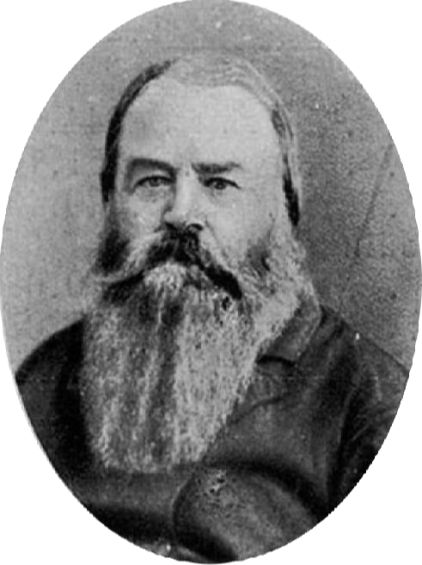

Михаил Матвеевич Брунов (1819–1891) – богородский купец 1-й гильдии, основатель ковровой, льноткацкой и льнопрядильной фабрик в Московской и Костромской губерниях (рис. 2).

Рис. 2. Михаил Матвеевич Брунов (1819–1891) [1]

В Обуховской подгородной слободе (с 1928 г. переименована в поселок городского типа Обухово) Михаил Матвеевич в 1860 г. создает небольшое ковровое предприятие и занимается выработкой ковров — шерстяных и бумажных [2]. В 1877 г. построен первый кирпичный корпус для производства ковров на механических станках, что позволило значительно увеличить выпуск продукции. В 1890 г. было налажено механическое производство ковров. Заказчиками изделий этой фабрики были члены царской фамилии, князья, промышленники, купцы [3, 4].

У Михаила Матвеевича с супругой Марией Федоровной (1827–1912) было восемь детей. Семья проживала Москве, где имела магазин и гостиницу [5].

Рис. 3. Надгробный памятник Михаилу Матвеевичу Брунову у храма Петра и Павла в Обухово (фото З. С. Бруновой, 2022 г.)

К 1890 г. 71-летний Михаил Матвеевич, отходит от дел и передает управление фабрикой сыну Иосифу Михайловичу.

Михаил Матвеевич Брунов скончался 13 апреля 1891 г., погребен в семейном некрополе Бруновых у храма Петра и Павла в Обуховской слободе (рис. 3). Он оставил своим потомкам хорошо налаженное прибыльное производство, которое имело свои конторы и склады в Москве, Варшаве и на Нижегородской Ярмарке.

Иосиф Михайлович Брунов родился в 1856 г. Свою энергию он направил также и на развитие производства льняной парусины и мешочной тары (рис. 4). Производство льняных мешков было перспективным направлением и позволяло быстро поднять фабрику после всех неурядиц. Благодаря бактерицидным свойствам льна мешки из такой ткани использовали для перевозки и хранения зерна и муки.

В период его руководства продолжалось производство обуховских ковров, которые были удостоены золотой медали на Всемирной Парижской выставке. Супруга Иосифа - Анна Ивановна, в девичестве Панова. Их сын – Федор Иосифович в 1915 г. заведовал технической частью Обуховской фабрики (рис. 5).

Рис. 4. Иосиф Михайлович Брунов [1]

Рис. 5. Федор Иосифович Брунов [1]

Вскоре предприятие перешло в управление трех его сыновей – Ивана, Иосифа и Алексея. В 1894 г. братья основали Торговый дом «Михаила Брунова Наследники» в виде товарищества на паях для обеспечения действий фабрики (рис. 6) [6]. Фирму возглавил Иван Михайлович Брунов (1847 -1899), богородский 2-й гильдии купец (рис. 7).

Рис. 6. Бланк Торгового дома «Михаила Брунова Наследники» [2]

Большое внимание уделялось развитию основного направления деятельности фабрики – ковроткачеству. К 1897 г. фирма вышла на первые позиции в России в этой области текстильного производства. Торговому дому Бруновых было предоставлено право изображения Государственного Герба на своих изделиях.. Обуховские ковры были отмечены золотыми медалями: в 1890 г. на Всемирной выставке в Париже, в 1896 г. на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде, в 1899 г. на франко-русской выставке «Красного Креста» в Санкт-Петербурге. Дважды обуховские изделия были отмечены золотой медалью Министерства финансов [7].

Рис. 7. Иван Михайлович Брунов [1]

У Ивана Михайловича было 2 супруги: Аграфена и Параскева Ивановна (1849–1877). В семье было два сына – Василий и Иван, а также 3 дочери. Захоронен на погосте храма в Обуховской слободе (рис. 8).

Рис. 8. Памятник Ивану Михайловичу Брунову у храма Петра и Павла в пос. Обухово (фото З. С. Бруновой 2020 г.)

Сын Ивана Михайловича - Иван Иванович родился 28 декабря 1873 г., скончался 24 ноября 1907 г. Захоронен на погосте храма Петра и Павла в Обуховской слободе (рис. 9).

Рис. 9. Памятник Брунову Ивану Ивановичу у храма Петра и Павла в пос. Обухово (фото З. С. Бруновой 2020 г.)

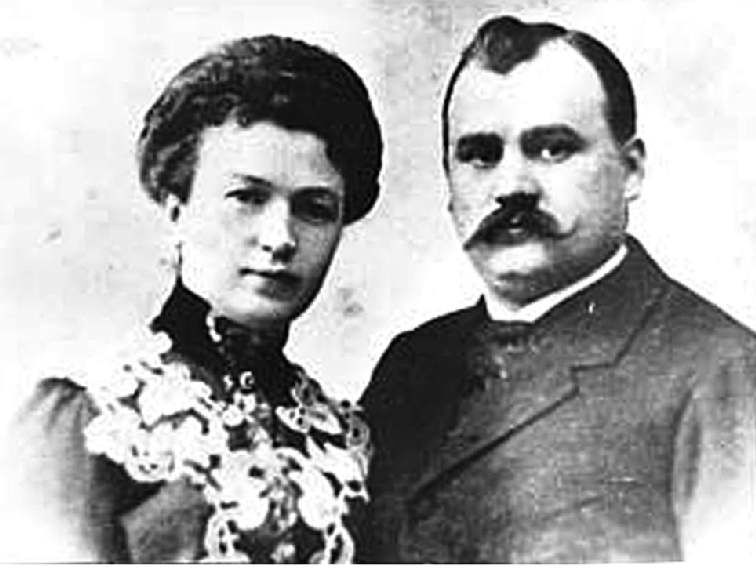

После кончины Ивана Михайловича Брунова в 1899 г. главой Торгового дома был назначен его сын – Василий Иванович Брунов (1870–1930) (рис. 10 и 11). Он приступил к расширению производства ковровых изделий и парусины [2]. О размерах производства можно судить по заметке в «Московских ведомостях» за 1904 г.: Торговый дом «Михаила Брунова и Наследники» производит: механическую выработку ковров, дорожек, трипов, скатертей, одеял, мохеров, сидений и подушек, бархатных, плисовых, булавочных — японских, испанских, шотландских, польских и других всевозможных фасонов, рисунков и размеров. Ткани шерстяные, джутовые, мебельные, каретные, стенные и столовые, а также грубые подкладочные, холсты, серпянки и тики. Товары имеются в огромном количестве во всех складах торгового дома. Конторы: Москва, Никитская улица, дом Греческого монастыря; Варшава, Белинская улица, дом № 16; Нижегородская ярмарка, шоссе, мебельный склад" [5].

С 1904 г. Василий Иванович приобретает статус купца 1-й гильдии. В 1913 г. покупает в Костромской губернии льнопрядильную фабрику, которая снабжала Обуховское предприятие сырьем. В этом же году начинается переоснащение предприятия станками новейших конструкций, но исполнению этого замысла помешала начавшаяся Первая мировая война 1914 г.

Рис. 10. Василий Иванович Брунов с супругой Анной Михайловной (в девичестве Бажанова) (фото из семейного архива З. С. Бруновой)

Рис. 11. Василий Иванович Брунов на Кавказе в 1903 г. (фото из семейного архива З. С. Бруновой)

Следует отметить, что накануне первой мировой войны товарищами (совладельцами) Торгового Дома были купцы Василий Иванович, Иосиф Михайлович и Алексей Михайлович Бруновы [8].

В семье Василия Михайловича было 10 детей. Вскоре после революции, летом 1920 г. он с сыновьями Арсением, Николаем, Федором и дочерью Валентиной эмигрировал в Польшу и поселился в городе Лодзи. Там он стал старостой православной церкви Св. Николая Чудотворца. Скончался Василий Иванович 2 сентября 1930 г. Его сын - Арсений Васильевич находился в эмиграции во Франции, умер 4 октября 1933 г. в Париже.

Алексей Михайлович Брунов (1869–1934), младший сын Михаила Матвеевича, будучи богородским мещанином в 1897–1898 гг., получает временное свидетельство богородского купца 2-й гильдии и торгует под фирмой Торговый дом «Михаила Брунова Наследники» (рис. 12, 13).

Рис. 12. Алексей Михайлович Брунов (фото из семейного архива З. С. Бруновой)

Рис. 13. Алексея Михайлович и его супруга Клавдия Васильевна (в девичестве – Кокорина (фото из семейного архива З. С. Бруновой)

В семье Алексея Михайловича было 6 детей. Супруга Алексея Михайловича – Клавдия Васильевна, в девичестве – Кокорина (1873–1940).

В 1918 г. на фабрике вынесли такое постановление: «Согласно приказа Реввоенсовета от 18 сентября 1918 года за № 5 и от 22 октября за № 122, Алексей Михайлович Брунов выселению не подлежит, так как его сын Виктор Алексеевич Брунов состоит в рядах Красной Армии, семейство В. А. Брунова ввиду лояльного отношения к Советской власти и к Заводкому и не связанных занимаемыми должностями с высшими техническими и финансовыми сторонами ф-ки, Заводком постановил оставить на занимаемых должностях». (Красное знамя. Газета. № 8. 7. 11. 1919. Стиль и орфография подлинника сохранены) [7].

Следует отметить, что в семейном архиве З. С. Бруновой нет информации о Викторе Алексеевиче, нет фотографий и воспоминаний о нем родственников. Возможно, речь шла о Владимире Алексеевиче.

Алексей Михайлович продолжал работать на Обуховской фабрике только уже в качестве заведующего каландровым отделом. Свою усадьбу пришлось покинуть, а для проживания в Обухово его большой семье был выделен деревянный дом, площадью всего 25 квадратных метров.

Захоронены Алексей Михайлович Брунов и его супруга на погосте храма Петра и Павла в пос. Обухово Московской обл.

После революции 1917 г. предприятие было национализировано (постановление ВСНХ от 10 января 1919 г.). Ковровая фабрика стала носить имя Яна Эрнестовича Рудзутака.

Что касается дальнейшей судьбы фабрики, известно, что после окончания Великой отечественной войны началась модернизация предприятия за счет оборудования, вывезенного из Германии. В 1958 г. бывшее предприятие Бруновых и тонкосуконная фабрика Тюляевых были объединены и получили название "Обуховский коврово-суконный комбинат им. В. И. Ленина". В 1999 г. оно было преобразовано в ОАО «Ковры Обухова», в 2002–2003 гг. ОАО обанкротилось и было окончательно ликвидировано в 2004–2006 гг.

Обуховские ковры украшали помещения атомоходов "В. И. Ленин" и "Сибирь", интерьеры посольств и дипломатических представительств России за рубежом, залы Кремлевского Дворца съездов. Знаменитая стометровая ковровая дорожка, по которой шел Юрий Гагарин с рапортом о завершении первого космического полета, была выработана именно в Обухово [2].

Благотворительная деятельность купцов Бруновых

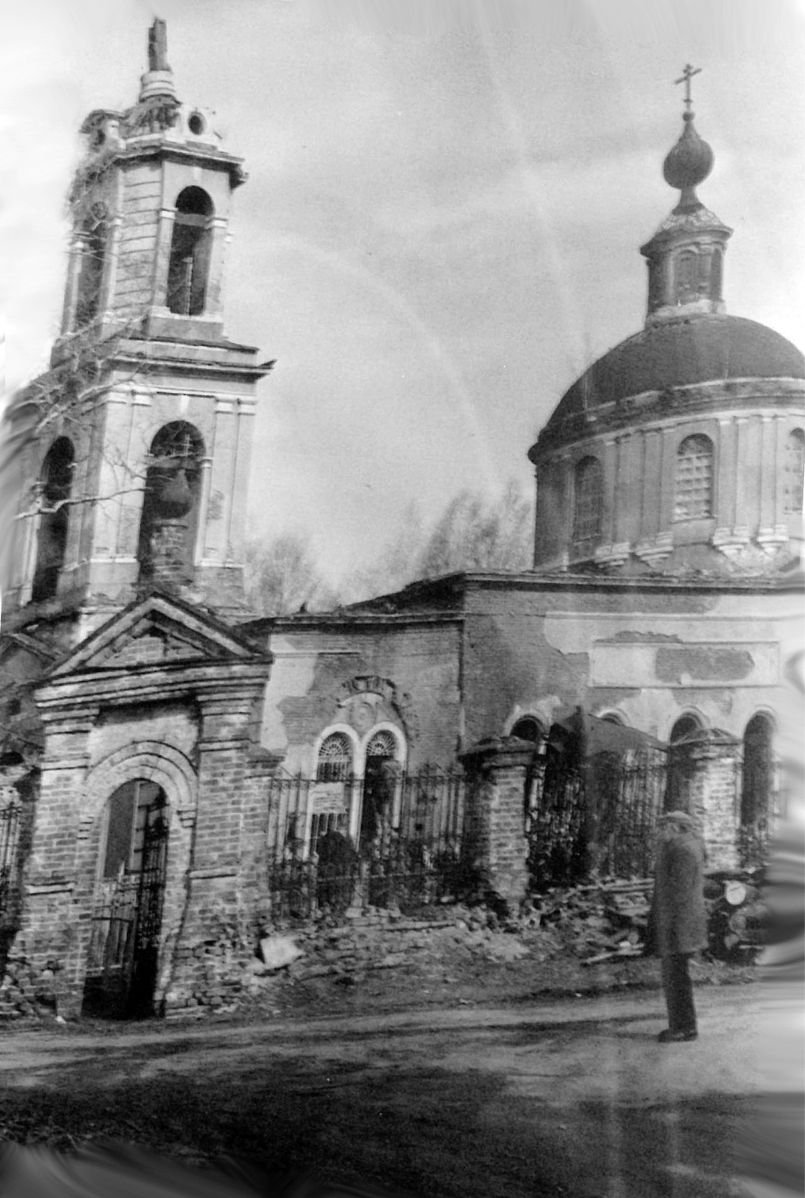

Как и все русские предприниматели, Бруновы помогали церкви, принимали деятельное участие в строительстве церквей и школ в Богородском уезде, были благотворителями храма во имя Первоверховных апостолов Петра и Павла в Обуховской слободе (в деревне Сосновый Бор). Храм построен в 1817 г. Он был самым известным в округе Богородского уезда. В 1827 г. настоятелем храма был назначен Тихон Матвеевич Колычев. Отец Тихон прослужил в Петропавловском храме всю жизнь до своей кончины в 1875 г.

В 90-е годы XIX в. церковным старостой храма был Иван Михайлович Брунов, в 1897 г. его сменил Василий Иванович Брунов, который упоминается в списках церковнослужителей как ктитор (так именуется частное лицо, построившее на собственные средства храм или монастырь).

В 1900 г. Василий Иванович Брунов вместе с женой Анной Михайловной (1874–1935) входит в состав Богородского Елизаветинского благотворительного общества в качестве членов-жертвователей [9, 10]. В 1912 г. он становится действительным членом Богородского общества распространения среднего образования, а в 1914 г. получает звание потомственного почетного гражданина [11].

В советское время (30-е годы XX в.) церковь Петра и Павла была закрыта и полностью разорена – разбиты колокола, разграблены и сожжены иконы и хоругви. В сложные времена гонений на церковь в 1929 г. трудно пришлось старосте Фёдору Иосифовичу Брунову, жившему неподалеку от храма.

Возрождение храма началось в 1989 г. В настоящее время храм полностью восстановлен. Он радует прихожан и гостей великолепным внутренним убранством, стенными росписями и иконостасом (рис. 14, 15).

Рис. 14. Вид храма Петра и Павла в 1986 г.

Рис. 15. Вид храма Петра и Павла в 2019 г.

Дети Алексея Михайловича Брунова и их потомки

(Сведения из семейного архива З. С. Бруновой)

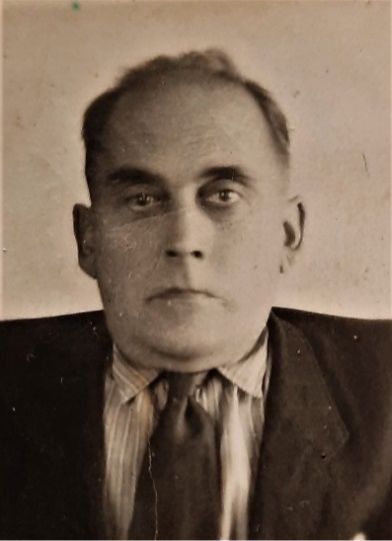

Владимир Алексеевич Брунов (1893–1938), старший сын Алексея Михайловича, родился в Обуховской слободе. Учился в Императорском Московском техническом училище. В 1915 г. он был направлен на практику на Сормовский завод. В 1916 г. его призвали в школу прапорщиков, открытую в Петергофе (рис. 16). В звании подпоручика в мае 1917 г. он в качестве командира взвода был направлен в запасный полк, дислоцированный в Харькове, а в декабре 1917 г. его откомандировали в г. Богородск в распоряжение военного комиссара. С 1918 по 1923 гг. Владимир Алексеевич работал комендантом по строительству на фабрике Торгового дома «Михаила Брунова Наследники» (рис. 17). Затем в течение 10 лет был руководителем сметно-строительной группы «Союзхлопкотехснаба». Супруга – Елена Александровна (в девичестве Новожилова). Дочь Вера Владимировна (1920–1998) в первом браке за Молчановым (рис. 18) У них был один сын: Евгений Николаевич Молчанов. Во втором браке за Николаем Яковичем Паюр.

Рис. 16. Владимир Алексеевич Брунов, прапорщик в Первую мировую войну (из семейного архива З.С. Бруновой)

Рис. 17. Владимир Алексеевич с супругой Еленой Александровной (из семейного архива З. С. Бруновой)

Рис. 18. Дочь Владимира Алексеевича Вера Владимировна

По ложному доносу 28 января 1933 г. Владимир Алексеевич был арестован, но затем освобожден и сослан в г. Владимир с прикреплением к определённому месту жительства сроком на три года. В это время Правительством страны было принято решение о строительстве в г. Владимире Граммофонноигольного завода. Владимир Алексеевич стал начальником отдела снабжения. Несмотря на все приказы НКТП, в 1937 г. Граммзавод не сумел выйти на проектную мощность. Это стало причиной ареста первого директора и еще четырёх работников, в том числе Владимира Алексеевича Брунова. В 1937 г. они были приговорены к высшей мере наказания [11]. Брунов Владимир Алексеевич был арестован 8 января 1938 г., расстрелян в феврале 1938 г. (архивное дело: дело П-78250) [12].

Николай Алексеевич Брунов (1903–1961) родился в Обуховской слободе (рис. 19, 20). Всю жизнь прожил в Обухове. Согласно протоколу № 2 заседания тройки по выселению кулацких хозяйств по Ногинскому району. 1931 г.), «Брунов Николай Алексеевич, 30-ти лет, в семье 4 трудоспособных и 2 нетрудоспособных, сын фабриканта, в настоящее время работает на фабрике Рудзутака, быв. собственная, счетоводом, лишен избирательных прав с 1917 года, имеет собственный дом 12х10, с сельским хозяйством связи не имеет, среди населения имеет авторитет, а/с настроен». Решение «тройки» – «оставить» (Горархив) [7].

Николай Алексеевич длительное время работал главным бухгалтером на автобазе объединения «Мосмелиорация», экспериментального ремонтно-механического завода «Главмосводстроя» в Обухове.

Рис. 19. Николай Алексеевич Брунов

Рис. 20. Николай Алексеевич с женой Прасковьей Андреевной

Его супруга - Прасковья Андреевна в девичестве Орехова. В семье было трое детей Алексей, Владимир и дочь Тамара (рис. 21–23).

Рис. 21. Алексей Николаевич Брунов (1940-1956)

Рис. 22. Владимир Николаевич Брунов (1944–2007)

Рис. 23. Тамара Николаевна Аристова (в девичестве Брунова) (1950–2000)

Алексей родился в 1940 г. После войны в связи со смертью матери и из-за болезни попал в интернат. Второй сын Николая Алексеевича Владимир родился в пос. Обухово, окончил среднюю школу, работал столяром. После окончания службы в Советской армии переехал в Москву. Супруга Людмила Юрьевна (в девичестве Трухан), в семье один ребенок-дочь Татьяна. Она родилась в пос. Обухово, в браке за Аристовым. В семье 2 сына: Константин и Сергей.

Николай Алексеевич и его дочь Тамара захоронены на погосте храма Петра и Павла в пос. Обухове Московской обл.

Серафим Алексеевич Брунов (1906–1961) родился в Обуховской слободе Богородского уезда. С 1915 г. по 1921 г. обучался в частном Реальном училище г. Богородска. Инициатором создания училища в 1907 г. стало Богородское общество содействия распространению среднего образования, возглавляемое Сергеем Арсеньевичем Морозовым (1877–1932 гг.) – потомственным почетным гражданином, выпускником физико-математического факультета Московского университета.

В период с 1922 г. по 1925 г. Серафим Алексеевич работал на Обуховской фабрике, где получил квалификацию слесаря 6-го разряда, а затем трудился на предприятиях г. Москвы. В 1928 г. был призван в ряды Красной армии (РККА), где получил специальность оружейного мастера (рис. 24).

После демобилизации в 1930 г. работал токарем на заводе им. Фрунзе. В 1934 г. стал заведующим производственных мастерских Московского Института инженеров связи. С 1939 по 1941 гг. работал в системе УПК Мособлоно Министерства Просвещения в должностях начальника цеха и заведующего учебно-производственных мастерских.

В июне 1941 г. был призван на фронт старшим сержантом РККА, воевал на 1-м Прибалтийском фронте. Награжден медалью “За боевые заслуги” и орденом “Красной Звезды”. В конце войны он был переброшен на японский фронт (рис. 25)

Рис. 24. Серафим Алексеевич в период срочной службы в РККА

Рис. 25. Серафим Алексеевич на фронте во время Великой Отечественной войны

После демобилизации в декабре 1945 г. снова стал работать в системе Мособлоно: заведующим учебно-производственной мастерской восстановленного детского дома «Молодой рабочий» в г. Пушкино Московской обл. Благодаря его инициативе были построены и полностью оборудованы станками и инструментами учебно-производственные мастерские. Супруга Тамара Сергеевна, в девичестве Федорова (рис. 26). В семье Серафима Алексеевича двое детей: сын Олег и дочь Зоя.

Рис. 26. Брунов Серафим Алексеевич с супругой Тамарой Сергеевной (в девичестве Федорова)

Серафим Алексеевич и его супруга Тамара Сергеевна захоронены на погосте храма Петра и Павла в пос. Обухове Московской обл.

Олег Серафимович Брунов (1935–2004) - сын Серафима Алексеевича, родился в г. Москве, служил в рядах Советской армии. Учился в Строгановском художественном училище, получил специальность макетчика (рис. 27). Работал в Торгово-промышленной палате, со своими работами выезжал за рубеж в составе делегаций на международные выставки. В последние годы жизни (период 1997–2002 гг.) помогал Сергею Ивановичу Никифорову в оформлении храма Петропавловской церкви в Обухове. (Сергей Иванович Никифоров, профессор Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова много лет посвятил церковной живописи. В 1996 г. выполнил эскиз проекта восстановления иконостаса Петропавловской церкви в Обухово).

Супруга Олега Серафимовича - Мария Ильинична (в девичестве Жогина). В семье двое детей: Вера (в браке за Шарлыгиным) и Валентина (в браке за Ведежкиным). Олег Серафимович захоронен на погосте храма Петра и Павла в пос. Обухово Московской обл.

Рис. 27. Олег Серафимович Брунов

Рис. 28. Зоя Серафимовна Брунова

Зоя Серафимовна Брунова - дочь Серафима Алексеевича, родилась в 1946 в г. Москве, после школы работала корректором и младшим редактором в издательстве «Лесная промышленность». По окончании Лесотехнического института работала инженером в проектном институте «Союзгипролесхоз». Училась на вечернем факультете в Полиграфическом институте, по окончании которого работала редактором в отраслевых журналах (рис. 28). Супруг – Анатолий Дерюгин, в семье один ребенок – сын Николай.

Дочери Алексея Михайловича Брунова

Старшая дочь Алексея Михайловича Любовь Алексеевна Брунова (1891–1957) в браке за Владимиром Морозовым (рис. 29).

Рис. 29. Любовь Алексеевна Брунова

Рис. 30. Валерий Владимирович Морозов

В семье был один сын - Валерий Владимирович (1925–1998). Родился и жил в пос. Обухово (рис. 30). Обладая даром художника, создавал картины о родных местах. Валерий Владимирович был одним из первых в числе жителей поселка, которые активно поднимали вопрос о восстановлении разрушенного храма Петра и Павла. Им было художественно оформлено множество памятников на местном кладбище.

Захоронены Любовь Алексеевна и ее сын Валерий Владимирович на погосте храма Петра и Павла в пос. Обухово Московской обл.

Анна Алексеевна Брунова (1902–1934), средняя дочь Алексея Михайловича – незамужняя, умерла в возрасте 32 лет предположительно от болезни легких (рис. 31). Захоронена на погосте храма Петра и Павла в Обухове Московской обл.

Рис. 31. Анна Алексеевна Брунова

Екатерина Алексеевна Брунова (1913–1990), младшая дочь Алексея Михайловича –родилась в пос. Обухово Московской обл., в браке за Валентином Фоминым (рис. 32).

Рис. 32. Екатерина Алексеевна Брунова

В войну 1941 г. семья была в эвакуации в Свердловске, затем вернулась в г. Мытищи Московской обл., где получила от государства трехкомнатную квартиру. В девяностых годах Екатерина Алексеевна работала в КБТАО (закрытое предприятие). В семье четыре ребенка: Александр, Юрий, Галина, Надежда.

Александр Валентинович Фомин (1940 -1995), старший сын Екатерины Алексеевны после службы в армии уехал на Чукотку, там работал и женился (рис. 33). Затем вернулся в г. Мытищи Московской обл. Окончил юридический институт и институт иностранных языков им. Мориса Тореза, работал в следственном отделе Мытищинского УВД следователем и в интуристе экскурсоводом. Супруга Тамара Михайловна в девичестве Глушенкова. В семье один сын Игорь (1966 -1992).

Рис. 33. Александр Валентинович Фомин во время службы в Советской армии

Юрий Валентинович Фомин (1950–2021), окончил Мытищинский машиностроительный техникум, а после службы в Советской Армии - Московский пищевой институт, работал инженером на заводе холодильный установок в Зеленограде, ЗАО Кузьминки (рис. 34). Супруга Людмила Викторовна Сарычева, 1950 г. В семье один ребенок – дочь Светлана.

Рис. 34. Юрий Валентинович Фомин

Галина Валентиновна Фомина родилась в 1947 г. в Обухове Московской обл. (рис. 35). В браке за Станиславом Ивановичем Демьянчик. Она окончила Мытищинское медицинское училище, работала медсестрой в Мытищинской ЦРБ. В семье два сына: Анатолий и Станислав.

Рис. 35. Галина Валентиновна Фомина

Надежда Валентиновна Фомина родилась в 1955 г. в г. Калининграде Московской обл. (рис. 36). Окончила Мытищинский машиностроительный техникум, работала в КБАТО, в РКК «Энергия», в филиале Байконур. В браке за Сергеем Серафимовичем Шаркуновым.

Рис. 36. Надежда Валентиновна Фомина

На рис. 37 представлен вид родового захоронения Бруновых возле храма Петра и Павла в пос. Обухово Московской обл.

Рис. 37. Общий вид родового захоронения Бруновых (фото З. С. Бруновой, 2023г.)

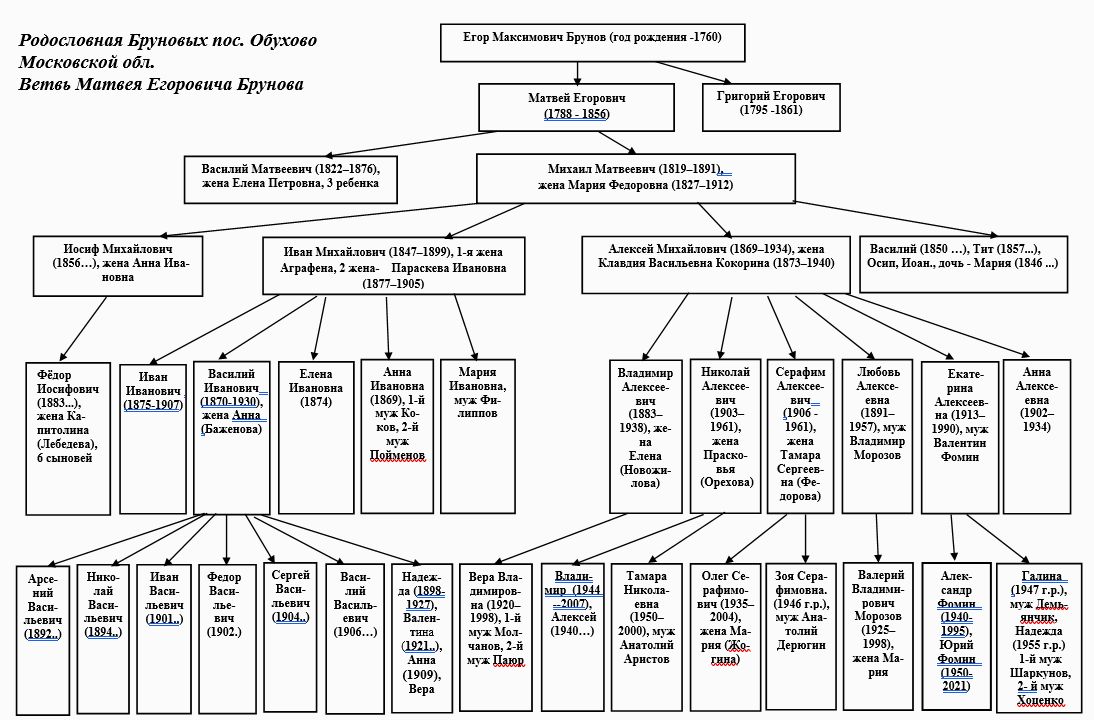

Ниже приведена схема первой ветви родословного древа Бруновых из Обухова от Матвея Егоровича Брунова (рис. 38). Схема составлена по сведениям из литературных источников и из семейных архивов Андрея Анатольевича Брунова и Зои Серафимовны Бруновой.

Рис. 38. Схема первой ветви родословного древа Матвея Егоровича Брунова

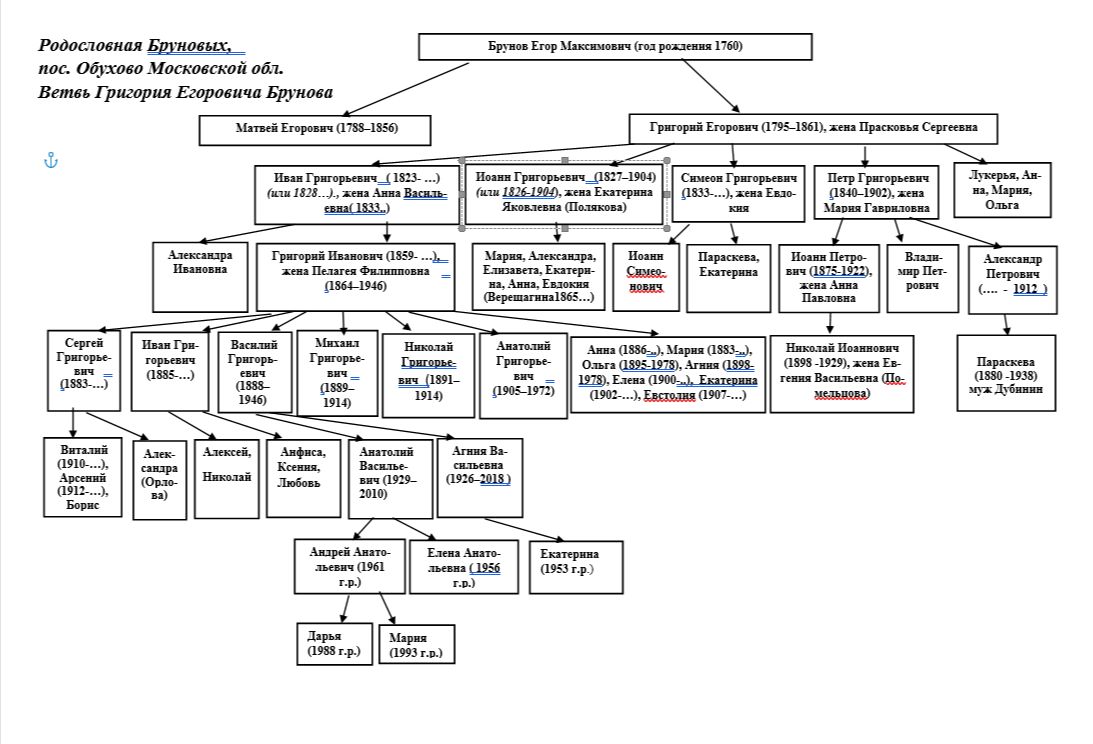

Вторая ветвь родословного древа Бруновых из Обухова

Вторая ветвь идет от Григория Егоровича Брунова (1795–1861).

Григорий Егорович Брунов в 1849 г. был включен в богородское 3-й гильдии купечество. В семье было 8 детей. Его сын, богородский купец 2-й гильдии Петр Григорьевич Брунов (1840–1902) в 1879 г. открыл в селе Каменка Васильевской волости Богородского уезда коврово-клееночную фабрику. В 1896 г. было создано Товарищество Петровско-Никитской мануфактуры ковровых, клеенчатых и льноткацких изделий «П. Г. Брунов и Ко». Директором-распорядителем был сам Петр Григорьевич Брунов (1840–1902), директором – его сын Иван Петрович Брунов (1875–1922), кандидат на должность – купеческий внук Григорий Иванович Брунов (1856…) [13].

Брат Петра Григорьевича – Иоанн Григорьевич Брунов (1823 –1885) был мещанским старостой Обуховской подгородной слободы. Супруга Анна Васильевна в девичестве Никифорова. Его сын – Григорий Иванович (1859…) содержал лавку, в которой торговал золотыми украшениями. Лавка находилась при ковровой фабрике, хозяином которой был его двоюродный дядя Михаил Матвеевич Брунов. У Григория Ивановича с супругой Пелагеей Филипповной было 13 детей [1]. До 1887 г. их семья проживала в Обуховской подгорной слободе. Григорий Иванович вел совместное дело со своим дядей – Петром Григорьевичем (1840–1902 гг.).

Петр Григорьевич занимался также благотворительностью: был учредителем больницы для рабочих при фабрике. Его супруга Мария Гавриловна была попечительницей школы для детей работников этой же фабрики.

Затем семья переехала в деревню Каменку, где проживала в течение 15 лет в имении Петра Григорьевича. Сам Петр Григорьевич Брунов, начиная с 1886 г., в течение 15 лет был церковным старостой в церкви Св. Никиты Великомученика погоста Лужки Бронницкого уезда . В 1894 г. он основал церковно-приходскую школу в соседнем Бронницком уезде, а в 1900 г. в с. Каменка на свои средства построил храм во имя Святой Живоначальной Троицы. Указом Николая II за свои благодеяния он был награждён орденом святой Анны третьей степени. Похоронен у алтарной апсиды церкви Пресвятой Живоначальной Троицы в с. Каменки. [14].

В 1902 г. Григорий Иванович (1859- …) вернулся в Обухово. После революции его раскулачили, отобрали имущество, но дом оставили, так как подвал кирпичного дома в гражданскую войну он отдавал под госпиталь, а по указу В. И. Ленина дома у тех, кто помогал Красной армии, не отбирали. В конце 20-х, начале 30-х годов семью начали всячески преследовать за купеческое происхождение

В 1914 г. трех сыновей Григория Ивановича (Василия, Михаила и Николая) призвали на Первую мировую войну.

Михаил Григорьевич был офицером Императорской армии, похоронен на погосте храма Петра и Павла в Обуховской подгородной слободе.

Николай Григорьевич погиб на фронте в 1914 г.

Василий Григорьевич прошел всю войну, был награжден серебряным Георгиевским крестом 4 степени. Раненым попал в немецкий плен, был угнан в Германию, освобожден и возвратился на родину благодаря международному движению «Красный крест». После революции 1917 г. был мобилизован в Красную армию и провоевал в Гражданскую войну до конца 1921 г. После возвращения домой в Обухово работал на ковроткацкой фабрике бухгалтером и учился на художника, но из-за своего купеческого происхождения был уволен с фабрики. В 1941 г. Василий Григорьевич ушел на трудовой фронт, рыл окопы под Ногинском.

Сын Василия Григорьевича - Анатолий Васильевич Брунов (1929–2010), окончил Московский кораблестроительный институт (рис. 38, 39). Проживал в г. Королёв Московской области, был участником Олимпийских игр 1960 г. в Италии. Работал конструктором в КБ космической промышленности у Сергея Павловича Королева, имел 20 свидетельств изобретателя. В его семье двое детей.

Анатолий Васильевич похоронен на погосте при храме Петра и Павла в пос. Обухово. По его просьбе на памятнике выгравированы олимпийские кольца.

Рис. 38. Анатолий Васильевич Брунов

Рис. 39. Анатолий Васильевич Брунов с супругой Валентиной Николаевной (в девичестве Цицианова) и дочерью Еленой

Сын Анатолия Васильевича – Андрей Анатольевич Брунов (рис. 40) родился в пос. Обухово в доме прадеда Брунова Ивана Григорьевича.

Рис. 40. Андрей Анатольевич Брунов (фото из семейного архива Андрея Брунова)

В 1983 г. Андрей Анатольевич окончил Московский инженерно-строительный институт (МИСИ), с 2022 г. работает инженером-строителем в ГК «ПИК». В семье двое детей. С 1996 г. проживает в г. Москве.

Среди потомков второй ветви родословной Бруновых существенный вклад в отечественную науку и обороноспособность страны внесли правнуки Григория Егоровича.

Николай Иванович Брунов (1898–1971). В 1920 г. окончил историко-филологический факультет Московского университета, с 1934 г. — профессор кафедры истории архитектуры и градостроительства Московского архитектурного института, действительный член Академии архитектуры и строительства СССР. Имел многочисленные государственные награды, в том числе орден Ленина (1953 г.) Основной круг научных интересов — античная, византийская и древнерусская архитектура (рис. 41). Похоронен на кладбище с. Изварино Кунцевского района Московской области (ныне — Новомосковский административный округ Москвы) [15].

Рис. 41. Николай Иванович Брунов [15]

Анатолий Григорьевич Брунов (1905–1972), сын Григория Ивановича (1859…) родился в Обуховской слободе Богородского уезда Московской губернии. В 13-летним возрасте он уехал в Москву, скрывал свое купеческое происхождение, окончил техникум, рабфак, МВТУ. Род деятельности – военный бортинженер. Стал генеральным конструктором ОКБ "МиГ" у А. И. Микояна, создателем самолетов МиГ-21 и Миг-29, изобретателем катапульты. Лауреат Ленинской премии, Награжден Золотой звездой Героя Социалистического труда, тремя Сталинскими премиями, орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и Красной Звезды (рис.42). В 1972 г. похоронен на Введенском кладбище в Москве [16].

Рис. 42. Анатолий Григорьевич Брунов [16]

Ниже приведена схема второй ветви родословного древа Бруновых из Обухова – от Григория Егоровича Брунова. Схема составлена Зоей Серафимовной Бруновой с использованием сведений из литературных источников и материалов, предоставленных Андреем Анатольевичем Бруновым (рис. 43).

Рис. 43. Схема второй ветви родословного древа Григория Егоровича Брунова

Список использованных источников

- Семейные деревья. https://www.myheritage.com/names и сайт familio.org

- Послыхалин А. Не блекнущая слава обуховских ковров: история фабрики Бруновых в подмосковном Обухове. Интернет-журнал "Подмосковный краевед".2017. trojza.blogspot.com.

- Захаров К. Обуховский коврово-суконный комбинат. Богородское краеведение. 2007. https://www.bogorodsk-noginsk.ru/voyna/trudovoy_front6.htm.

- Дроздов М. С. Бруновы (Обуховская ветвь). 2008. https: //www. bogorodsk-noginsk.ru/rodoslovie/brunovy.html.

- Родные края. Материалы по краеведению, архивные документы, легенды и были о посёлке Обухово года© Богородск-Ногинск. Богородское краеведение. 2007. www.bogorodsk-noginsk.ru.

- Фонд № 584. Торговля коврами и холстом Торгового дома «Михаила Брунова Наследники»». Архивный путеводитель (справочник сведений по фондам архивов России, Белоруссии и ещё 4 стран, www.alertino.com.

- Дополнительные материалы к тексту - часть 2. Документы цитаты из литературных, рукописных и архивных источников, Богородское краеведение, 29 августа 2005 года, www. bogorodsk-noginsk.ru.

- Барышников. М. Н. Деловой мир. https://www.booksite.ru/ localtxt/del/ovo/delovoi_mir/5.htm.

- История храма Храм святых апостолов Петра и Павла, пос. Обухово, Московская область, petropale.ru.

- Волобуева Т. И., Кузнецова О. П., Романова С. Н., Савостьянова Н. Ю., Столярова З. Н. Священно-церковнослужители и ктиторы Московской епархии первой трети ХХ столетия. Тверь. 2013. 44 с.

- Любимый Край Владимирский ВПО «Точмаш» в гор. Владимире http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/promyshlennost/m/81-1-0-8060.

- Жертвы политического террора в СССР (база данных). Книга памяти Московской обл.; Архивное дело: 78250 (1933 г.). ru.openlist. wiki.

- Торговый дом «Михаила Брунова Наследники. Википедия ru.wikipedia.org.

- Богородский Биографический словарь. https://www.bogorodsk-noginsk.ru/lyudi/b-r.html.

- Брунов Николай Иванович Википедия. ru.wikipedia.org.

- Брунов Анатолий Григорьевич. Википедия. ru.wikipedia.org.

Москва 2025 г.

Поделитесь с друзьями